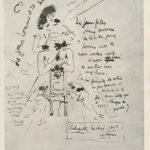

Jean Cocteau en répétition : sur la scène du Pauvre matelot (Darius Milhaud) ; avec Jean Babilée (Le Jeune homme et la mort) ; avec Igor Markevitch (rôle du récitant dans l’Histoire du soldat) ; avec Igor Stravinski et son fils (Œdipus Rex) ; avec Jeanine Charrat et Roland Petit (Orphée).

C’est à travers des collaborations multiples et diverses que Cocteau s’est introduit dans l’univers de la musique et de la danse.

Mises à part les mélodies chantées au Théâtre Femina en 1908 (musique de Tiarko Richepin et Jacques Renaud), la farce La Patience de Pénélope sur une musique de Reynaldo Hahn donnée en privé chez le couturier Jacques Doucet en 1910 marque les débuts de son aventure musicale. Cocteau dessine ensuite les affiches pour la saison 1911 des Ballets russes de Diaghilev qu’il côtoie depuis 1909, puis devient tour à tour et selon les spectacles, librettiste, metteur en scène, décorateur, costumier. Le demi-échec du ballet Le Dieu Bleu (Reynaldo Hahn) en 1912, sa première réelle contribution aux Ballets russes, et le projet non accompli d’un David proposé à Igor Stravinski, le préparent au coup de théâtre du ballet Parade en 1917.

*

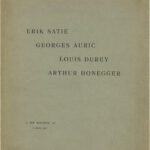

Parade, ce ballet « réaliste » conçu avec Satie et Picasso, en réponse sans doute à la fameuse injonction de Diaghilev « Étonne-moi ! », fut comme un signal pour la génération des jeunes compositeurs d’alors, particulièrement pour Georges Auric, Francis Poulenc, Darius Milhaud, Louis Durey, Germaine Tailleferre et Arthur Honegger. Le manifeste musical que Cocteau rédige contre le debussysme et le wagnérisme en 1918, Le Coq et l’Arlequin, et son rôle auprès des jeunes compositeurs du groupe des Six, révèlent plus qu’un engagement : un sens musical profond et authentique qui n’est pas contredit par les créations qui suivent. Si la farce du Bœuf sur le toit (Darius Milhaud) en 1920 avec les clowns Fratellini, Les Mariés de la tour Eiffel sur la musique des Six en 1921 aux Ballets suédois de Rolf de Maré, puis Le Train bleu (Darius Milhaud) en 1924 aux Ballets russes, marquent la période insouciante et foisonnante d’après-guerre, elles affirment aussi avec éclat une nouvelle esthétique.

*

La mort de Diaghilev en 1929 est certainement la cause d’un éloignement provisoire de Cocteau du monde de la danse, mais non de la scène.

Il avait tourné ses regards vers l’opéra dès 1920 avec le projet de Paul et Virginie qu’il destinait à Erik Satie ; mais le livret confié ensuite à Francis Poulenc avant d’être proposé à Henri Sauguet puis à Nicolas Nabokov ne reçut jamais sa musique.

Après les musiques de scène du Gendarme incompris (Poulenc) en 1921 et de Roméo et Juliette (Désormière) en 1926, c’est avec Antigone (Arthur Honegger) et Le Pauvre Matelot (Darius Milhaud) que Cocteau rencontre pour la première fois, en 1927, la scène du théâtre lyrique. Quant à l’opéra Œdipus Rex (Igor Stravinski) destiné à Diaghilev, il est créé le 30 mai 1927 au Théâtre Sarah Bernhardt sous la forme d’un oratorio. Cocteau lui donnera une illustration plastique sous la forme de sept tableaux vivants lors de la reprise en 1952.

Dans l’intervalle, le poète a découvert la poésie du cinéma (il confie la musique de ses premiers films à Georges Auric) et écrit en 1930 un poème pour la Cantate composée par le jeune Igor Markevitch.

*

Après la guerre, Cocteau revient aussi à la danse. Il dessine des costumes pour Roland Petit, jeune danseur et chorégraphe et imagine l’argument du Jeune homme et la mort créé en 1946. Deux ans plus tard, il retrouve les interprètes de ce ballet pour L’Amour et son amour sur une musique de César Franck.

Dans la décennie suivante, celle des années 1950-1960, trois nouveaux ballets vont se succéder : Phèdre (Georges Auric) en 1950, La Dame à la licorne (Jacques Chailley) en 1953 et Le Bel indifférent (Richard Blareau) en 1957 ; puis, après le projet d’un oratorio sur L’Apocalypse avec Paul Hindemith, vient le mimodrame Le Poète et sa muse en 1959 avec une musique de Gian-Carlo Menotti.

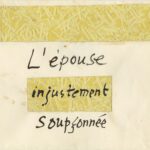

La même année 1959, La Voix humaine dans sa forme lyrique est présentée à l’Opéra comique avec une musique de Francis Poulenc qui, deux ans plus tard, composera la partition de La Dame de Monte-Carlo.

En 1962, c’est la création d’Œdipe-Roi (Maurice Thiriet) et la réalisation par Cocteau de décors et costumes pour la représentation de Pelléas et Mélisande (Claude Debussy) donnée au festival de Metz. Enfin, peu de temps avant sa disparition, Cocteau travaillait à un projet de mimodrame tiré de son poème Le Fils de l’air ou L’Enfant changé en jeune homme (Jacques Chailley).